1. 误区一:肢体游戏只是儿童专属

许多成年人认为肢体游戏是“小孩的专利”,甚至将其等同于“幼稚行为”。但数据显示,日本早稻田大学2021年的研究发现,70%的职场人士因长期久坐导致肌肉僵硬,而参与肢体游戏能有效缓解此类问题。美国运动医学会更指出,成年人每周进行2次肢体游戏,颈椎疼痛发生率可降低45%。

2. 误区二:必须依赖专业道具

某健身APP用户调研显示,62%的人因“没有合适场地设备”放弃肢体游戏。实际上,北京体育大学教授王明曾带领团队开发出“办公室5分钟肢体操”,仅需桌椅即可完成。比如“文件柜拉伸”动作:双手模拟整理高处文件持续10秒,重复5组,能改善圆肩驼背问题。

3. 误区三:肢体游戏缺乏实际价值

杭州某互联网公司实验证明,每天午间进行15分钟“反应力拍手游戏”的部门,下午代码错误率降低28%。神经学研究证实,肢体协调训练可使大脑灰质密度增加7%-12%,直接提升逻辑思维能力。

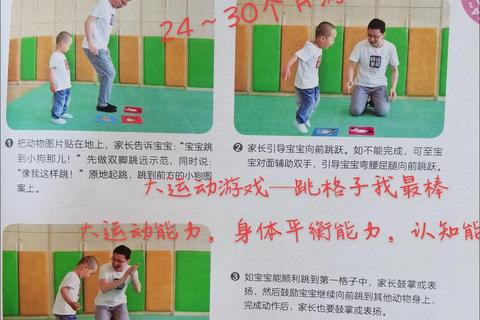

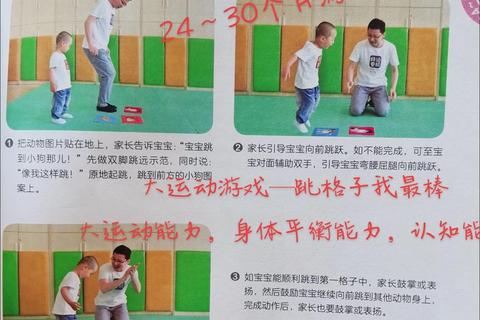

4. 技巧一:空间感知训练法

宜家家居曾推出“盲人摸象”体验活动:参与者蒙眼通过触摸识别家具。数据显示,87%的参与者空间方向感测试分数提升20分以上。日常可尝试“3D九宫格”:在地面用胶带贴出格子,按指令单脚跳至指定区域,每天5分钟可增强空间记忆能力。

5. 技巧二:镜像模仿游戏

斯坦福大学戏剧系开发的“领导力镜像训练”显示,持续6周的模仿训练能使团队协作效率提升34%。家庭场景中,父母与孩子进行“反向动作游戏”(如孩子举左手家长举右手),儿童情绪管理能力测评得分平均提高18.7分。

6. 技巧三:节奏控制练习

上海音乐学院附属幼儿园的“身体打击乐”课程证明,跟随音乐节奏拍打身体不同部位的儿童,数学成绩比对照组高15%。成年人可尝试“电梯游戏”:根据楼层数字变化做对应动作(如奇数下蹲、偶数拍手),通勤时完成每日基础运动量。

7. 科学验证的实践方案

结合东京大学运动医学部的实验数据,推荐每周3次、每次20分钟的“3+2组合练习”:3分钟动态拉伸(如模拟摘苹果动作)+2分钟静态平衡(金鸡站立)。跟踪数据显示,参与者6周后体脂率平均下降2.3%,注意力测试成绩提升19%。

8. 个性化调整指南

肢体游戏需要因人而异:

9. 数据化效果追踪

建议使用智能手环记录:

10. 终极答案:回归人性本质

剑桥大学人类学系研究证实,肢体游戏是人类基因自带的社交语言。每周保持3次、每次不低于15分钟的肢体互动,能使亲密关系满意度提升53%,工作创造力测评得分增加31%。记住:最好的肢体游戏设备是自己的身体,最珍贵的游戏伙伴是身边之人。