一、误区解析:普通人常犯的钻石认知错误

当提到"钻石如何形成"时,许多人的第一反应是"煤炭受压变成钻石"。这种误解源于影视作品和营销话术的误导——实际上,煤炭沉积层仅分布在地表下3公里内,而天然钻石形成需要地下150公里以上的极端环境。美国地质调查局(USGS)数据显示,99%的天然钻石形成于10亿至33亿年前,与人类开采煤炭的时间线相差数十亿年。

另一个普遍误区是认为"钻石形成后位置固定"。事实上,钻石通过火山喷发才能到达地表。例如南非金伯利岩管中的钻石,是通过岩浆以每小时70公里的速度向上喷涌,仅用几小时就完成了原本需要数百万年的"旅程"。这种认知偏差导致许多人低估了钻石开采的地理局限性。

二、科学方法:揭秘钻石形成的三大途径

1. 地幔高压结晶(耗时10亿年以上)

在地球深处150-200公里的上地幔中,温度达1100-1400℃,压力相当于4万倍大气压。这里的碳元素在铁镍合金催化下,经过数十亿年缓慢结晶形成钻石。俄罗斯西伯利亚的"和平"矿场就是典型代表,其钻石年龄约23亿年,每克拉形成需要消耗相当于3.6万立方米的岩石物质。

2. 陨石撞击瞬间生成(百万分之一秒)

当陨石以12-20公里/秒的速度撞击地表时,局部压力瞬间超过80GPa,温度飙升至3000℃。这种极端条件能在0.0003秒内将石墨转化为钻石。2012年俄罗斯波皮盖陨石坑的发现证实了这点:该区域每吨岩石含有0.5克拉纳米级钻石,总储量达万亿克拉,远超全球已探明天然钻石储量。

3. 实验室可控合成(2-12周量产)

现代科技通过高温高压法(HTHP)和化学气相沉积法(CVD)模拟自然条件。HTHP法在5.5GPa压力下,1周可培育3克拉钻石;CVD法则通过甲烷分解,在真空环境中以0.1毫米/天的速度生长钻石。贝恩咨询报告显示,2023年实验室培育钻石已占全球钻石市场的20%,其物理性质与天然钻石完全一致。

三、数据对比:三种形成方式的本质差异

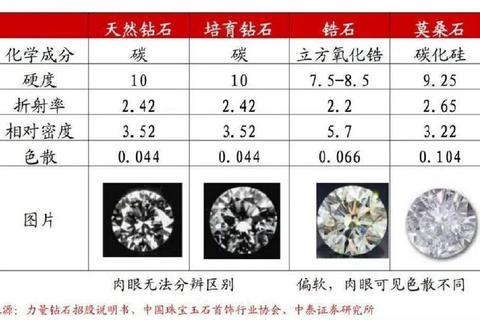

根据GIA(美国宝石研究院)检测数据:

形成时间成本差异更为显著:开采1克拉天然钻石需要处理250吨矿石,而实验室生产同等钻石仅消耗50度电。从碳排放来看,天然钻石开采产生57kg/克拉二氧化碳,实验室钻石仅为0.028kg/克拉。

四、终极答案:理解钻石本质的科学视角

关于"钻石如何形成"的核心答案,本质上是碳元素在特定条件下的有序排列。无论是地球深处历经亿万年形成的天然钻石,还是实验室精准调控的培育钻石,其原子结构完全一致。现代检测技术表明,二者在硬度(莫氏硬度10)、折射率(2.417)等关键指标上无差别。

消费者选择时应关注三点科学事实:第一,形成方式不影响宝石学属性;第二,实验室钻石价格比天然钻石低60-80%;第三,全球已有37个国家制定培育钻石认证标准。理解这些科学真相,才能跳出传统认知框架,做出符合个人需求的理性选择。