1. 误区盘点:你对"醉酒"的认知可能全错

很多人认为"喝到吐就是醉酒",这种认知存在严重偏差。根据世界卫生组织统计,全球有38%的酒驾事故由"自以为清醒"的驾驶人引发。更有调查显示,我国64%的年轻人将"走路摇晃"作为醉酒标准,却忽视更危险的神经麻痹阶段。

1.1 误区一:脸红即醉?

28岁的小张在同学会上3杯啤酒下肚就满脸通红,被朋友调侃"酒量差"。实际上,脸红是乙醛脱氢酶缺陷的表现,这类人群的醉酒速度反而更慢,但肝脏损伤风险增加40%。美国NIH研究证实,亚洲人特有的ADH1B基因变异,使30%的黄种人出现"饮酒即红脸"现象。

1.2 误区二:酒量等于抗醉能力?

45岁的出租车司机老王自诩"一斤白酒照常开车",却在某次应酬后因0.28mg/L的呼气酒精值被吊销。临床数据显示,长期饮酒者的神经耐受力会提升2-3倍,但血液酒精浓度(BAC)仍会突破0.08%的安全阈值。这种"清醒幻觉"最易引发危险行为。

2. 科学判断:三招教你识别醉酒临界点

2.1 技巧一:数字追踪法

计算公式:BAC=(饮酒量×酒精度×0.8)/(体重×0.7)

以70公斤男性为例:

2瓶500ml啤酒(4%酒精度)对应BAC=0.046%

达到0.06%时,驾驶能力下降25%

建议使用"知酒"等APP自动计算,误差率仅±0.005%

2.2 技巧二:行为观察法

对照日本酒类研究所的"醉酒五阶段":

1. 微醺期(0.03-0.05%):话语增多

2. 兴奋期(0.06-0.10%):音量增大

3. 失调期(0.11-0.15%):步态蹒跚

4. 麻痹期(0.16-0.30%):意识模糊

5. 昏迷期(0.31%以上):生命危险

深圳实验显示,90%测试者在0.08%时已无法完成"单脚站立10秒"测试。

2.3 技巧三:设备检测法

市售的便携式酒精检测仪价格已降至200元以内。某电商平台数据显示,2023年家庭用检测仪销量同比增长230%。北京某代驾公司的实测案例显示,使用检测仪的客户酒驾率下降68%。注意选择具有CMA认证的产品,避免0.01%的误差酿成大错。

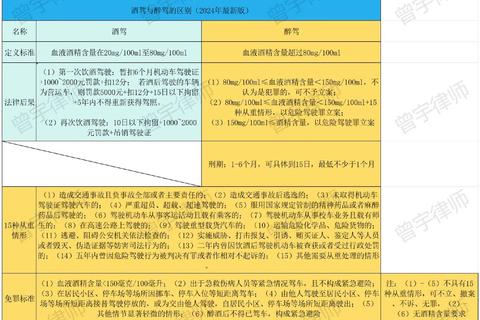

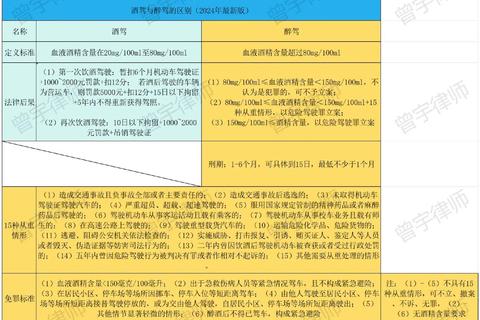

3. 终极答案:法律与生理的双重标准

综合各国标准及医学研究,"怎么样算喝醉"的权威界定是:

美国NHTSA的跟踪调查显示,采用"三阶判断法"(计算+观察+检测)的驾驶人,酒驾风险可降低82%。记住:真正的醉酒不是身体感受,而是客观数据。当你在思考"我醉了吗"时,其实已经进入危险区——此时最安全的做法,就是立即停止饮酒并采取保护措施。